|

3) 의도있는 그림

작가는 계에 밀도를 부여하는 방법으로 관객의 시선을 유도할 수 있다. 그림 안의 대칭성을 통해 그 의도를 더욱

구체화 할 수 있다. 피카소, 고흐의 굵은 선과 바닥톤을 사용한 밀도주기가 텍스트의 글자라면 대칭성은 단어의

의미라 할 수 있다. 거기서 더 나아가 주제를 엮을 수도 있다.

마네의 '풀밭위의 점심'은 밝음과 어두움, 벗은 여인과 입은 남자의 이중적 대칭성을 선보이고 있다. 그 노골적이고

극명한 대칭성에 의해 관객의 눈길은 단번에 사로잡혀 버린다. 관객은 이미 작가가 설계한 이중의 덫에 걸려버렸

다. 지지자이든 반대자이든 상관없이 그림은 이미 관객의 뇌리에 박혀버린다.

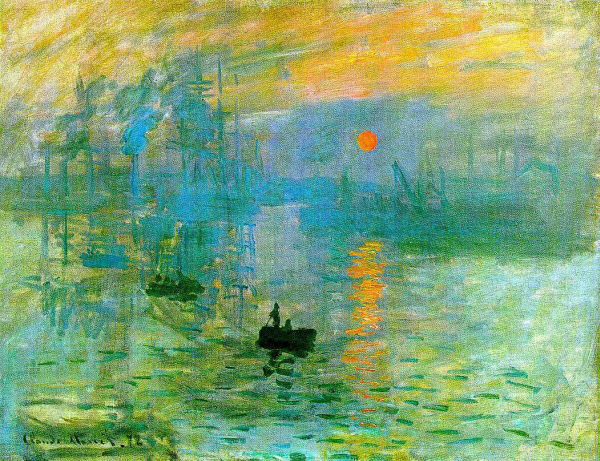

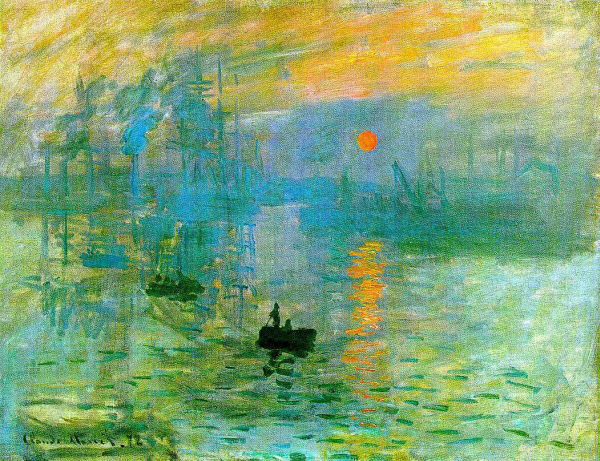

인상주의는 강한 대칭성을 통해 작가의 의도를 노골화 한다. 모네의 해뜨는 인상은 태양의 빛과 바다의 물이 충돌

하고 있다. 바이얼린의 활이 현을 때리듯이 강하게 때리고 있다. 그럴 때 종소리가 난다. 모든 생명있는 것이 가지

는 내부의 신음을 토해낸다. 소리가 나야 진짜 그림이다.

고흐의 모든 그림 역시 마찬가지다. 그림 안의 그림이 있다. 산사의 종소리는 원래 없었다. 스님이 종을 때릴 때 종

안에서 새로 만들어진 것이다. 무의 자궁에서 갑작스레 탄생한 것이다. 마네는 빛으로 때리고, 모네는 물을 때리고,

고흐는 밀밭을 때린다. 소리가 난다. 그것이 그림 안의 그림이다.

인상주의 이전에는 각자의 색깔이 정해져 있었다. 나무는 나무색으로 그려져야 했고 살은 살색으로 그려져야 했다.

그러나 인상주의 종이 울리자 모네의 물에서 천가지 만가지 색이 쏟아져 나왔다. 나무색, 살색은 규정할 수 없게 되

었다. 내부에서 무수한 색들이 쏟아져나온 것이다.

인상주의는 과학이다. 부단한 탐구를 통해서 그림 안의 숨은 질서가 드러났다. 모네와 마네, 고흐는 때려서 그 내부

의 소리를 끌어내었다. 그 안에 리듬과 멜로디와 화음이 존재한다는 사실이 포착되었다. 빛과 색과 대상이 어우러져

춤을 추고 있다는 사실을 알게 되었다.

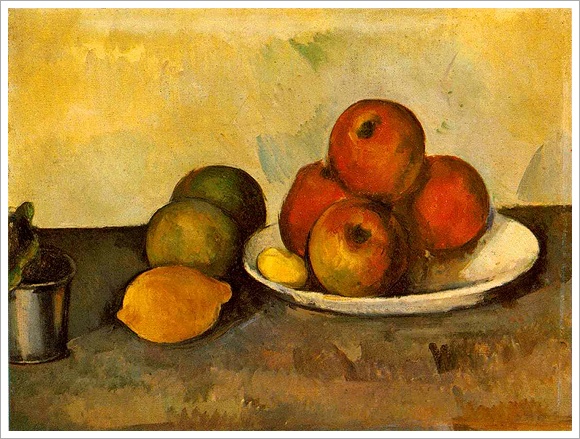

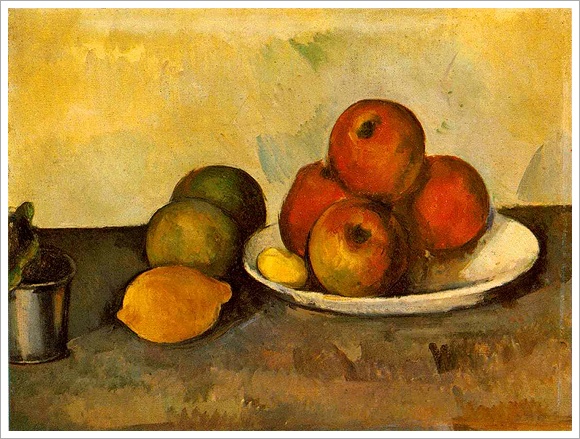

세잔은 형태를 제시했다. 모네와 마네와 고흐가 찾아낸 종소리 안에 질서가 있다는 사실을 그렇게 증명한 것이다.

빛이 프리즘을 통과하면 무수한 색깔이 쏟아져 나온다. 어떤 둘을 대칭시키면 그 안에서 무궁한 변화가 쏟아져

나온다. 그 안에는 과학적 질서가 있다. 세잔의 형태가 증명했다.

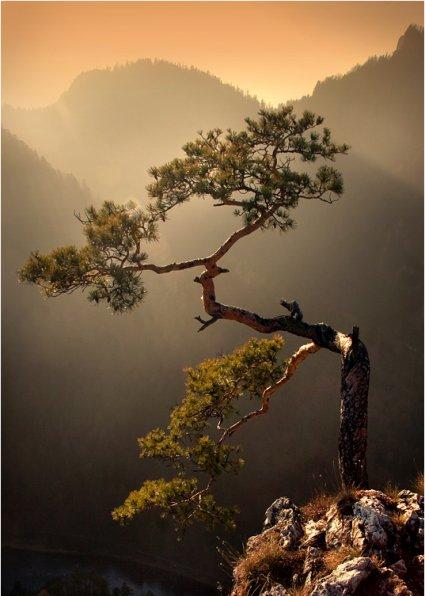

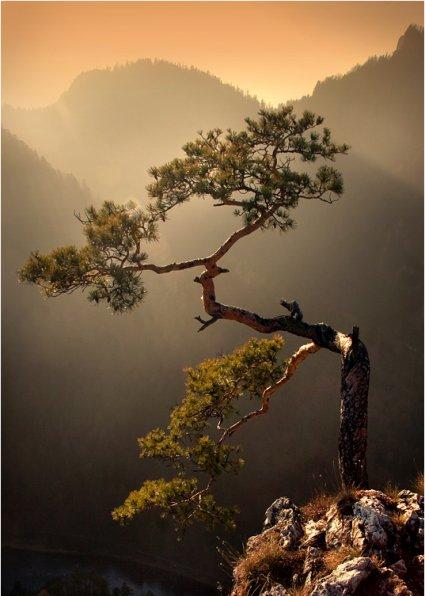

18세기 서구의 근대정신이 발견한 그것이 동양의 회화전통에는 예로부터 있었다. 남조문화 이래 발달한 동

양화는 이미 동과 정, 산과 수의 대칭기법을 사용하고 있었다. 능호관의 설송도처럼 있고 추사의 세한도처럼

있다. 동양에서는 오래전부터 작가의 의도를 그림에 태우고 있었다.

추사는 그것을 '문자향 서권기'로 설명했다. 그림 안에 질서가 있고 그 질서로부터 뿜어져 나오는 기운이 있

다. 그 기운이 사람의 시선을 빨아들인다. 그 그림체를 지지하든 반대하든 상관없이 관객의 뇌리에 꽂혀 버

린다. 알게 모르게 영향을 미친다.

인상주의는 '의도있는 그림'이며, 그 의도는 작가에 의해 제안된다. 주문제작이 아닌 작가 자신의 그림 시작

이다. 이때부터 그림의 평가는 내용이 아니라 작가의 의도에 의해 다시 규정되게 되었다. 평론가는 그림을

관찰할 것이 아니라 작가를 관찰해야 하게 되었다.

영화라도 마찬가지다. 세월이 흘러 오래전에 본 영화를 추억할 때 그 내용만 생각나면 평범한 영화다. 영화

감독 이름이 떠오르면 그 영화가 진짜 영화다. 작가주의 영화다. 인상주의가 그 길을 개척한 것이다. 작가는

밀도주기와 대칭하기로 관객의 시선을 특정지점에 모을 수 있게 되었다.

관객이 원하든 그렇지 않는 상관없이 작가는 자신의 그림을 관객의 뇌리에 꽂아버릴 수 있게 되었다. 그 안

에 과학성이 있다. 작가 자신이 주장하는 조형적 질서가 있다. 바로 그 지점에서 깨달음으로 나아가는 현대

성 탄생이다. 진짜 이야기는 시작된다.

작가는 계에 밀도를 부여하는 방법으로 관객의 시선을 유도할 수 있다. 그림 안의 대칭성을 통해 그 의도를 더욱

구체화 할 수 있다. 피카소, 고흐의 굵은 선과 바닥톤을 사용한 밀도주기가 텍스트의 글자라면 대칭성은 단어의

의미라 할 수 있다. 거기서 더 나아가 주제를 엮을 수도 있다.

마네의 '풀밭위의 점심'은 밝음과 어두움, 벗은 여인과 입은 남자의 이중적 대칭성을 선보이고 있다. 그 노골적이고

극명한 대칭성에 의해 관객의 눈길은 단번에 사로잡혀 버린다. 관객은 이미 작가가 설계한 이중의 덫에 걸려버렸

다. 지지자이든 반대자이든 상관없이 그림은 이미 관객의 뇌리에 박혀버린다.

인상주의는 강한 대칭성을 통해 작가의 의도를 노골화 한다. 모네의 해뜨는 인상은 태양의 빛과 바다의 물이 충돌

하고 있다. 바이얼린의 활이 현을 때리듯이 강하게 때리고 있다. 그럴 때 종소리가 난다. 모든 생명있는 것이 가지

는 내부의 신음을 토해낸다. 소리가 나야 진짜 그림이다.

고흐의 모든 그림 역시 마찬가지다. 그림 안의 그림이 있다. 산사의 종소리는 원래 없었다. 스님이 종을 때릴 때 종

안에서 새로 만들어진 것이다. 무의 자궁에서 갑작스레 탄생한 것이다. 마네는 빛으로 때리고, 모네는 물을 때리고,

고흐는 밀밭을 때린다. 소리가 난다. 그것이 그림 안의 그림이다.

인상주의 이전에는 각자의 색깔이 정해져 있었다. 나무는 나무색으로 그려져야 했고 살은 살색으로 그려져야 했다.

그러나 인상주의 종이 울리자 모네의 물에서 천가지 만가지 색이 쏟아져 나왔다. 나무색, 살색은 규정할 수 없게 되

었다. 내부에서 무수한 색들이 쏟아져나온 것이다.

인상주의는 과학이다. 부단한 탐구를 통해서 그림 안의 숨은 질서가 드러났다. 모네와 마네, 고흐는 때려서 그 내부

의 소리를 끌어내었다. 그 안에 리듬과 멜로디와 화음이 존재한다는 사실이 포착되었다. 빛과 색과 대상이 어우러져

춤을 추고 있다는 사실을 알게 되었다.

세잔은 형태를 제시했다. 모네와 마네와 고흐가 찾아낸 종소리 안에 질서가 있다는 사실을 그렇게 증명한 것이다.

빛이 프리즘을 통과하면 무수한 색깔이 쏟아져 나온다. 어떤 둘을 대칭시키면 그 안에서 무궁한 변화가 쏟아져

나온다. 그 안에는 과학적 질서가 있다. 세잔의 형태가 증명했다.

18세기 서구의 근대정신이 발견한 그것이 동양의 회화전통에는 예로부터 있었다. 남조문화 이래 발달한 동

양화는 이미 동과 정, 산과 수의 대칭기법을 사용하고 있었다. 능호관의 설송도처럼 있고 추사의 세한도처럼

있다. 동양에서는 오래전부터 작가의 의도를 그림에 태우고 있었다.

추사는 그것을 '문자향 서권기'로 설명했다. 그림 안에 질서가 있고 그 질서로부터 뿜어져 나오는 기운이 있

다. 그 기운이 사람의 시선을 빨아들인다. 그 그림체를 지지하든 반대하든 상관없이 관객의 뇌리에 꽂혀 버

린다. 알게 모르게 영향을 미친다.

인상주의는 '의도있는 그림'이며, 그 의도는 작가에 의해 제안된다. 주문제작이 아닌 작가 자신의 그림 시작

이다. 이때부터 그림의 평가는 내용이 아니라 작가의 의도에 의해 다시 규정되게 되었다. 평론가는 그림을

관찰할 것이 아니라 작가를 관찰해야 하게 되었다.

영화라도 마찬가지다. 세월이 흘러 오래전에 본 영화를 추억할 때 그 내용만 생각나면 평범한 영화다. 영화

감독 이름이 떠오르면 그 영화가 진짜 영화다. 작가주의 영화다. 인상주의가 그 길을 개척한 것이다. 작가는

밀도주기와 대칭하기로 관객의 시선을 특정지점에 모을 수 있게 되었다.

관객이 원하든 그렇지 않는 상관없이 작가는 자신의 그림을 관객의 뇌리에 꽂아버릴 수 있게 되었다. 그 안

에 과학성이 있다. 작가 자신이 주장하는 조형적 질서가 있다. 바로 그 지점에서 깨달음으로 나아가는 현대

성 탄생이다. 진짜 이야기는 시작된다.

김동렬

김동렬