|

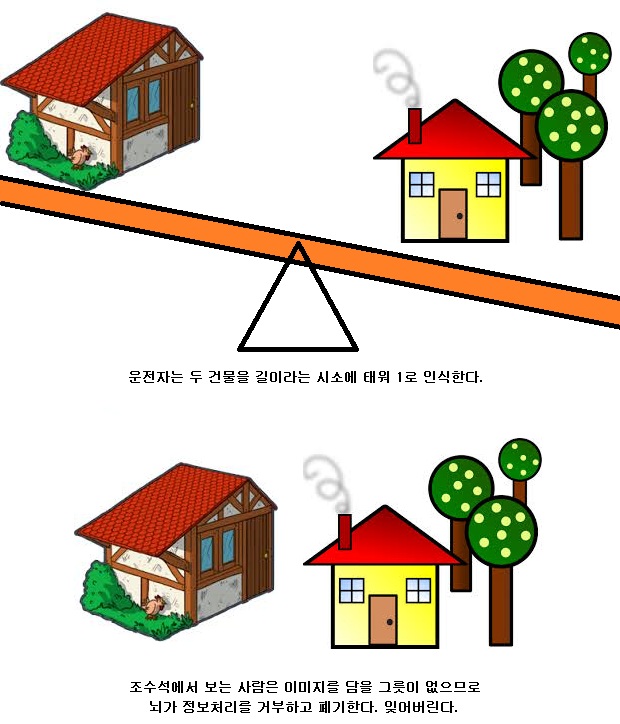

조수석에 앉아서는 백날 가도 길을 외우지 못한다. 한 번 핸들을 잡느니만 못하다. 조수석에서는 건물이나 들판의 눈에 띄는 표지를 중심으로 보지만, 운전자는 길이라는 시소에 건물과 풍경을 태워서 맥락으로 본다. 구슬을 실에 꿰어서 모형으로 보는 것이다. 뇌는 마구잡이로 정보를 수용해놓고 그 정보들을 다시 빼내지 못한다. 단서가 없기 때문이다. 무질서하게 입력된 정보들은 폐기된다. 정보들을 맥락에 태워야 의미가 된다. 양은 운동에 싣고, 운동은 힘에 싣고, 힘은 입자에 싣고, 입자는 질에 실어야 기억된다. 그렇게 구슬은 실에 꿰어진다. 운전자는 그게 되지만 조수석에서는 절대로 안 된다. 구조론도 마찬가지. 조수석에서 보면 구조론이 어렵게 느껴진다. 창조자의 관점을 획득하지 않으면 안 된다. 에너지를 운용한다는 자세가 아니면 안 된다. 그렇다고 낙담할 필요는 없다. 모든 사람이 운전자가 될 이유는 없으니까. 운전기사를 믿고 두려움없이 갈 수 있는 승객이 되는 것으로 충분하다. ### 부드러움에서 견고함함으로 그리고 다시 부드러움으로

구조는 얽힘이다. 얽힘은 부드럽다. 부드러운 볏짚으로 새끼를 꼰다. 새끼줄로 멍석을 매거나 돗자리를 짤 수 있다. 그렇게 만들어진 물건들은 견고하다. 그러나 매듭이 풀리면 다시 본래의 부드러움으로 돌아간다. 부드러움≫견고함≫부드러움 순서다. 부드러운 진흙으로 단단한 도자기를 만들어 부드러운 차를 담는다. ‘외유내강’이라 했다. 구조는 내면에 견고함을 갖춘 부드러움이다. 세상은 구조다. 세상의 근본은 부드러움이다. 구조가 아니면 알갱이다. 알갱이는 단위unit를 이룬다. 숫자 하나, 둘, 셋처럼 낱개로 나뉘어진다. 숫자 1은 똑부러진다. 남는 우수리가 없다. 그런데 근대과학은 갈수록 부드러운 것을 보고하고 있다. 처음은 부드러움으로 출발했다. 탈레스의 물 1원론이나 4원소설의 흙, 물, 불, 숨결도 모두 부드러운 것이다. 그러다가 뉴턴의 결정론에 와서 단단해졌다. 돌턴의 원자설도 단단하다. 그러다가 상대성이론에 와서 부드러워졌고 양자역학에 와서는 부드러움을 넘어 혼미해졌다. 세상은 변한다. 부드러워야 변할 수 있다. 딱딱하면 깨진다. 깨지면 흩어진다. 구조로 얽히지 못하니 만물을 이루지 못한다. 딱딱한 알갱이 개념은 근대과학이 만들어낸 허상이다. 셈하기로는 딱딱한게 편하다. 남는 자투리가 없이 아귀가 딱딱 맞아떨어지니 과학답다. 여기에 주술사를 믿는 봉건인들을 제압할 의도가 있다. 의도가 앞서면 망하는 거다. 과학의 도구는 수학이다. 수학만 해도 초딩의 자연수가 딱딱할 뿐 깊이 들어가면 부드러워진다. 그런데 많은 사람들은 수학을 딱딱하게 여긴다. 문제가 술술 풀려야 부드러운데 잘 안 풀리니까 딱딱하다고 여기는 거다. 수학 못하는 사람의 편견이다. 하긴 수학책이 딱딱하긴 하다. 우스개를 써놓지 않았더라. 무엇인가? 뉴턴 이래 과학은 단단한 것에 의지하려는 경향을 보여왔다. 뉴턴이 틀렸다. 아인슈타인 역시 광속의 절대성에 집착했다. 무언가 견고한 것에 의지하려 한 것이다. ‘신은 주사위를 굴리지 않는다.’는 아인슈타인의 유명한 말을 떠올릴 수 있다. 그렇다. 신이다. 세상의 근원은 물처럼 부드럽고 불확정적인 것이어야 한다. 누구나 알고 있다. 일상에서 무수히 경험한다. 그런데 왜? 독실한 신앙인이었던 뉴턴이 신에게 답을 미룬 것이다. 근원에는 부드러움이 있어야 한다. 그 최종보스의 역할은 신에게 맡긴다. 원래 왕은 부드러운데 융통성없는 공무원들이 딱딱한 거다. 항상 그렇다. 규정 내세우고 딱딱하게 구는 사람은 중간 관리자다. 뉴턴은 물질을 존재의 최종근거로 보지 않았다. 과학을 대중을 통제하는 중간 관리자로 본 것이다. 딱딱한 공무원의 권위로 대중을 계몽하려 했다. 아인슈타인도 마찬가지다. 그는 궁극적인 사유의 한계를 탐색하지 않았다. 더 밀어붙였어야 했다. 봉건시대의 주술사는 애매함의 두려움으로 대중의 마음을 지배한다. 과학가는 우수리없이 똑 떨어지는 과학의 견고함으로 대중의 두려움을 해체한다. 과학 위에 철학있다. 부드러움 뒤에 딱딱함이 있으나 그 위에 다시 부드러움이 있다. 있는 그대로의 자연의 모습은 부드러움이다. 그 자연을 파헤쳐 만들어낸 인간의 도구는 칼과 송곳처럼 뾰족하고 딱딱하다. 그러나 그 딱딱한 과학의 도구로 연출한 인간의 삶은 다시 풍성하다. 부드러움≫딱딱함≫부드러움 패턴이다. 남자의 고추도 처음 부드럽다가 딱딱해진 다음 일을 마치고 다시 흐물흐물해지는 패턴을 밟는다. 딱딱한 요리사의 칼에서 부드러운 요리가 나오지만 그 칼을 쥐는 요리사의 마음은 부드러운 것이어야 한다. 규정대로 딱딱해야 한다고 우기는 요리사가 있다면 보나마나 실력없는 초짜다. 백종원 쯤 되면 쉽게 다른 걸로 재료를 대체한다. 그는 부드러움의 경지에 이른 것이다. 하긴 이등병은 모르니까 무조건 시키는대로 해야하는게 맞다.

하수들은 몰라서 부드럽고, 중수들은 좀 안다고 폼 재느라 딱딱하고, 고수들은 여유가 있으므로 다시 원숙해집니다. 거기서 수준을 들킨다는 말이지요. 새누리들이 걸핏하면 법치주의를 주장하며, 공권력을 주장하며 딱딱하게 구는 것은 수준을 들키는 겁니다. 쪽팔린 줄을 알아야 합니다. |

김동렬

김동렬

지난 5월 오토바이로 2000km 남한을 돌고나니 조금 세상이 보였던 이유군요^^