|

“배우고 때로 익히면 또한 기쁘지 아니한가? 벗이 먼곳에서 찾아오면 또한 즐겁지 아니한가? 남이 알아주지 않더라도 서운해 하지 않는 것이 바로 군자가 아니겠는가?” 배움은 진리와의 만남이다. 만나면 즐겁다. 고흐는 비록 한 점 밖에 팔지 못했으나 단숨에 그려낸 700점의 그림을 만나서 즐겁고, 이상은 폐병으로 요절하였으나 짧은 기간에 2000편의 시를 쓰면서 즐거웠고, 소로는 책을 몇권 밖에 팔지 못했으나 월든의 호숫가를 만나서 즐겁다. 이미 즐거운데 따로 더 구할 것이 무엇이란 말인가? 군자는 일을 벌이는 사람이다. 일은 기승전결로 연결되어 간다. 타인의 평가는 결말에 이르러 얻어진다. 군자의 일은 일천년 단위의 일이므로 결말까지 신경쓸 수 없다. 일을 벌이는데 성공하면 기쁘다. 그것으로 충분하다. 논어의 첫 머리에 나오는 이 세 문장을 따로 떼어내서 풀이하면 안 된다. 전체가 한 편의 시詩를 이루기 때문이다. 고시조와 비슷하다. 초장, 중장, 종장이다. 배움은 개인의 영역이고 벗은 배운 사람간의 사귐이다. 여기서 대칭을 발견해야 한다. 나의 기쁨이 다른 사람의 기쁨으로 전염된다. 그런데 이렇게 대칭을 벌리면 둘로 나눠져서 불안하다. 대칭의 불안정을 봉합하는 방법은 호응이다. 보이지 않는 누군가의 부름에 응답하는 것으로 글을 마친다. 고시조의 초장은 아이디어를 던지고, 중장은 대칭시켜 간격을 벌리며, 종장은 호응하여 보이지 않는 누군가의 부름에 응답하는 것으로 끝맺는 형식이다. 필자의 글쓰기 공식도 고시조와 같다. 대칭으로 벌리고 호응으로 닫아준다. 그러므로 필자는 보통 석줄씩 끊어주게 된다. 사유의 형식이 있다. 그냥 머리에 힘 주고 생각하는게 아니라 대칭을 전개시켜 공간을 벌리고 인과를 시간에서 호응시켜 상부구조를 발견한다. 그럴 때 전율할듯한 기쁨이 있다.

생각은 그냥 하는게 아니라 수학문제처럼 공식에 대입하여 낱낱이 풀어내는 것입니다. 명상한다면서 그냥 눈감고 앉아있으면 잠이 올 뿐입니다. 대칭과 호응으로 베틀의 씨줄날줄을 이루어야 합니다. 패턴이 있으므로 옛 시인들은 앉은 자리에서 수십편의 시를 쓸 수 있었습니다. 이상은 몇 년 사이에 2천 편의 시를 쓰고 더하여 많은 수필과 단편과 중편을 썼습니다. |

<유가의 열락정신>이라는 책을 누군가 썼다는 전설이 있습니다.

김동렬

김동렬

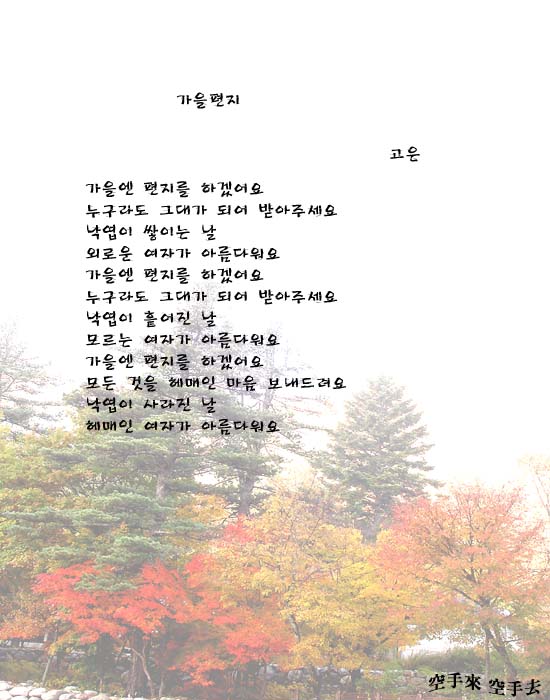

오늘 들은 팟캐스트 "나는 프로그래머다"에 서울대 컴공 교수님의 신간에 고은의 시가

인용되어 있다 합니다.

"진정코 이 세상이란 몇 천 년이나 걸려야집 한채 지을수 있음이여"