|

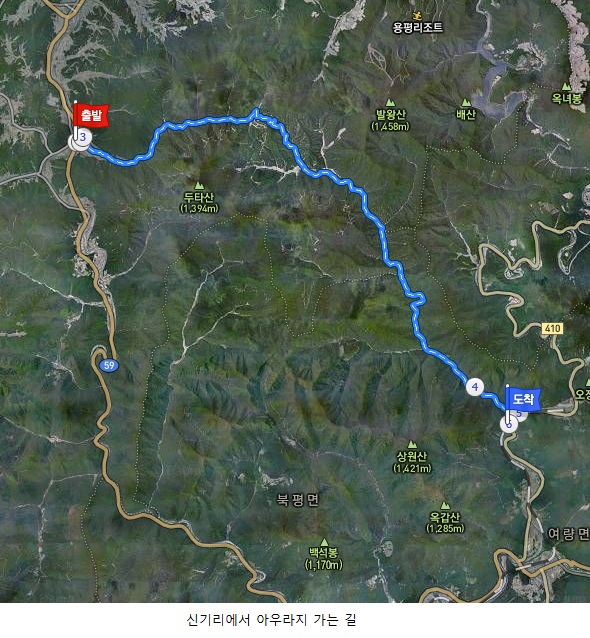

‘칼의 노래’가 나오기 전이다. 왕년에 ‘김훈의 자전거 여행’이라는 책이 있었는데, 아 새뀌가 자전거를 안 타본 자였다. 여행을 하고 책을 쓴게 아니라 책을 쓰기 위해 기획여행을 한 것이다. 가짜다. 던져 버렸다. 그때는 김훈도 쪼들리던 시절이라, 유홍준의 문화유산답사기도 뜨는 판에 푼돈벌이를 시도한 거. 뭐 아이디어는 좋았다. 선암사 해우소 이야기 따위로 책은 팔렸을 거. 옛날에 도보여행 모임을 많이 했는데, 믿는 구석이 있었다. 나만 알고 있는 비경이 다수 있었기 때문이다. 그러나 착각이었다. 그때 그 길은 죄다 포장되었다. 김훈이 조금 이해되긴 했다. 무엇인가? 자전거를 타고 여행하는게 아니다. 자전거가 아니면 갈 수 있는 방법이 없으므로 어쩔 수 없이 자전거를 타게 된다. 서벽에서 상동까지 가야 하는데 중간에 마을이라곤 없다.

옛날에는 이 길로 무려 버스가 다녔다는 거. 그때는 탄광경기가 좋아서. 지금은 사륜구동차나 갈듯.

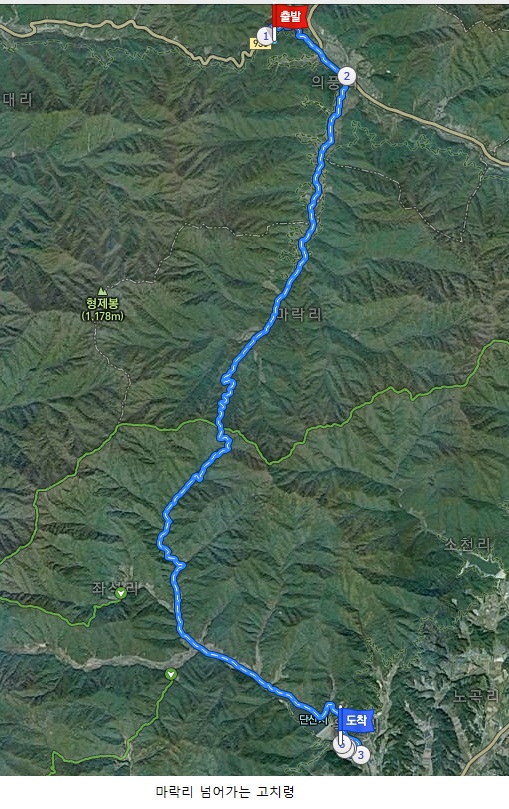

이런 길이 나온다. 다음 로드뷰가 끊어진 지점. 이런 데는 자전거 좀 타줘야 된다. 직선거리로 24킬로에 불과하지만 고개를 넘어야 하므로 걸어서 못 간다. 준비를 잘 하면 걸어가도 되지만 여행하는 목적은 의외의 일을 경험하는 것이다. 맨땅에 헤딩으로 가야 진짜다. 산지에는 갑자기 기온이 떨어지므로 언제든 비상탈출이 가능하도록 자전거를 이용해야 한다. 강원도는 오후 4시만 되면 꼭 비가 몇 방울 뿌린다. 배낭하나 없이 빈 손으로 가야 진국이다. 여름에는 모기를 막는 보자기 천 하나가 필요하다. 요즘 산불아저씨가 감시하므로 11월부터 5월까지 모닥불 피우기가 쉽지 않다는게 문제다. 그때는 시골 폐가나 다리밑을 이용하면 된다. 하루에 버스 두 번 다니는 내변산 좋고, 칠갑산의 지천, 작천도 좋았다. 구이저수지에서 노령넘어 회문산길, 안성 입장에 청룡사 넘어가는 길이나, 구병산 넘어가는 속리산길이 가볼만 했다. 운문사에서 석남사 가는 길, 원동에서 배냇골 넘어가는 길이나 좋은데가 많았는데 다시 가보니 빠짐없이 포장되어 버렸다. 자전거로 밖에 갈 수 없는 길이 있기에 자전거로 가는 것이다.

언제 이 길이 포장되어 버릴지 모른다. 남아도는게 아스팔트인가?

강호동과 1박 2일팀이 이 근처로 지나간듯 한데 아닌가? 심심한 산적코스다.

댐 주변에는 당연히 자동차 길이 없다. 여긴 대청호지만 충주호 상류 선암지역에 자전거로 고개넘어갈만한 길이 제법 있다. 잘 찾아보면 아직도 길이 많다. 임도를 활용해도 되고, 밑으로 터널이 생겨서 차가 안 다니는 고갯길을 넘어도 된다. 지도에 출발과 도착으로 표시가 되는 부분은 비포장이나 차가 다닌다. 사륜구동차나 자전거만 다닐 수 있는 길은 많다. 경주 남산 종주길도 차는 못 가가 막아놨는데 자전거는 갈 수 있을 거다. ‘진짜 자전거 여행’이라는 제목으로 책 한 권 쓸 분량은 될 것이다. 자전거에 기어는 필요가 없다. 브레이크는 생명이다. 자전거는 팔로 탄다. 눈 보다 귀가 중요하다. 이 사실을 체험하면 즐겁다. 자전거 매고 절벽을 기어오르다 보면 똥꼬가 짜릿짜릿 하다. 생존의 절박함으로 몰아붙여야 자신의 내면과 진짜배기 대화가 시작되는 법이다. 갈림길에 좋은 길과 나쁜 길이 있으면 언제나 궂은 길만 선택하는 자신을 깨닫게 될 때 거기에 기쁨이 있다. 분천역에서 승부역 가는 길에 폐가 몇 있다. 습지에 벌레가 바글바글한 정글이 되어 있어서 그곳에서 하려던 모임은 못하게 되었다. 하필 그곳에 가려고 한 것은 어릴 때의 추억 때문이었다. 태어나기 전 집은 산중턱에 있었다. 빨치산이 출몰하자 경찰이 쫓아내서 마을로 내려왔다. 산중턱 옛 집터에 외삼촌이 심었다는 과일나무가 잘 자라 있었다. 사람은 떠나도 나무는 남는다. 마당을 가로지르던 개울물은 그대로다. 배나무, 감나무, 밤나무 잘 자라고 어름, 머루, 다래가 지천이다. 송이버섯 느타리버섯 싸리버섯 많다. 한 여름 밤의 꿈이다. 꿈은 꿈대로 가치가 있다. |

김동렬

김동렬

동렬님은 더 고수신듯. 전 비 맞고 다닌거 말곤 그닥 ㅎㅎ