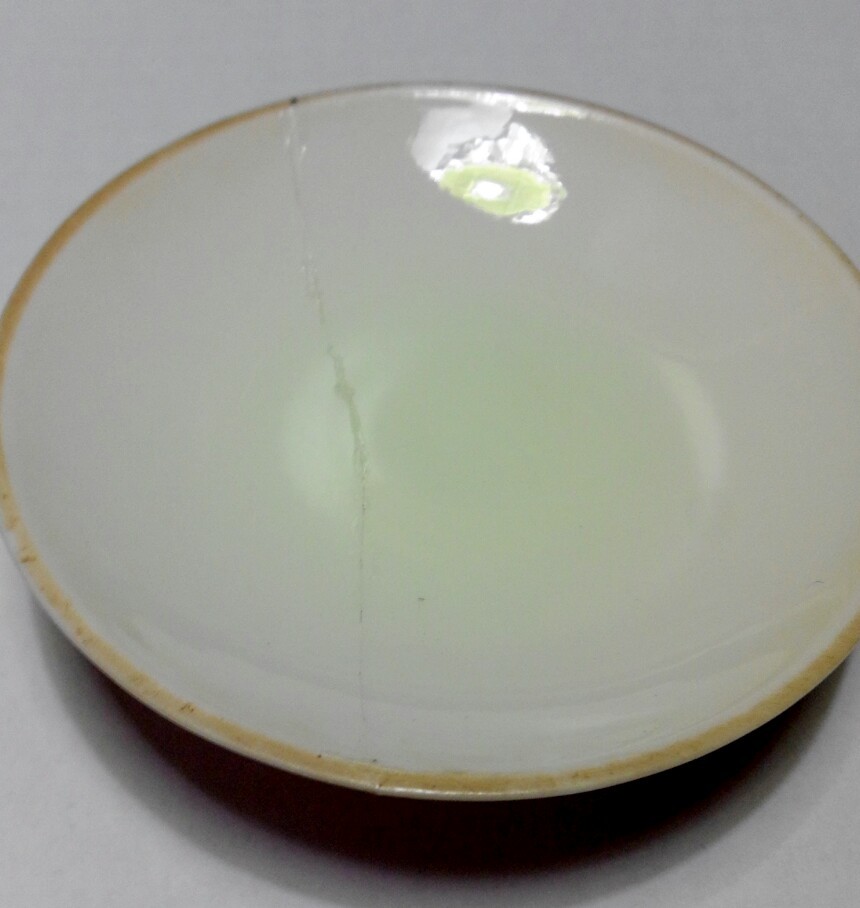

겉으로 봐서는 잘 모르겠는데, 뒤집어 보면 깨진 자국이 선명하다.

떨어뜨려 깨진 다구를 강력투명본드로 다시 붙였다. 그렇다고, 흔적이 사라지진 않는다. 다 멀쩡한데도 저 다구는 이제 사용할 수 없다. 본드로 붙인 다구에 차를 우릴 수는 없지 않은가? 다른 용도를 찾아야 한다. 안타깝다. 그리 많이 쓰지도 않았는데, 깨져 버려서....

사람도 그와 같지 않을까? 초강력 접착제가 있다면, 다시 깨어진 곳을 붙일 수 있다. 그러나 말이다. 흔적이 남는다. 사람과의 관계란 그런 것이다. 깨진 상처의 흔적을 남기고도, 다시 봉합이 되려면, 그만큼 성능이 좋은, 해가 가지 않는 초강력 접착제가 필요하다. 그러니, 사람과 사람의 관계만큼 약한 것이 없다는 것을 알아야 한다. 초강력 접착제를 사용할 수 없다면, 더더욱 말이다. 그만큼 강력한 동기부여가 없다면 말이다.

존재란 그만큼 약한 것이고, 그래서 그 존재와 존재 사이를 보호해야 한다. 존재가 보호되는 지점은, 그 사이가 보호가 될때이다. 거기가 가장 약한고리이기 때문이다. 그러니 사이라는 그 지점이 얼마나 섬세하게 제어해야 하는 곳인지를, 사유해야 한다.

모든 것은 그 '사이' 에서 피어난다. 그곳이 피어나는 곳인지, 죽어가는 곳인지를 알아야 한다. 피어나는 곳은 무엇이 와도 피어나고, 죽어가는 곳은 무엇이 와도 죽어간다.

코카콜라 캔을 보면 예쁩니다.

허리 곡선은 없어도 빨간색이 알루미늄에 도색된 그 자체로 매우 섹시합니다.

그런데 그 캔이 찌그러지면 볼품이 없어집니다.

깡통을 펴도 찌그러진 자국이 남지요.

먹고 난 깡통은 폐품이나 재활용품으로 쳐주는 것 외에 다른 방도는 없지만,

어쨌든 찌그러진 깡통은 그냥 찌그러진 겁니다.

깨진 건 깨진 거죠.

물건이야 그렇다치고,

사람의 관계는 설명하기가 매우 복잡하고 미묘하지요.

깨진 관계를 다시 잇고자 하는 노력도 별로 하지 않고,

깨 놓고 깬줄도 모르고........

존재와 존재 사이를 보면서,

관계를 가늠하는 것이 핵심인데,

제가 보기에는 사람 간의 chemistry는 어쩔 수 없는 것 같습니다.

확 땡기는 게 있고, 아무리 노력해도 안되는 것이 있고.......

맨 마지막 표현과 같은 맥락인 것 같습니다.

"피어나는 곳은 무엇이 와도 피어나고, 죽어가는 곳은 무엇이 와도 죽어간다."