추천권력을 합리화 하는 두 가지 방법이 있습니다.

하나는 소수에게 권력을 몰아주고 다수가 감시하는 방법과

다른 하나는 다수에게 나눠주고 확률에 의지하는 방법입니다.

초창기엔 첫번째 방법이, 나중에는 두 번째 방법이 먹힐 것 같네요.

김동렬

2019.04.24.

김동렬

2019.04.24.

문화라는 것은 아는

사람이 방향을 제시해야 하는데

합당한 사상이 받쳐줘야 합니다.

그걸 할 사람이 신문사 칼럼니스트인데

조중동이 개판쳐서 망했지요.

그냥 맛만 좋으면 된다고 하면 과잉조리를 하게 됩니다.

비싼 송로버섯을 쓰고 밤새도록 사골을 고으면 맛은 확실히 납니다.

그래봤자 문자향 서권기가 없는 죽은 음식입니다.

건축이든 조경이든 차문화든 음식이든 마찬가지입니다.

납득할 수 있는 이야기를 가져야 합니다.

중국 가구처럼 그냥 가격을 올리기 위해서

무리하게 세밀한 조각을 하는 식이라면

괴력난신으로 소인배의 눈길을 끌어

못배운 사람의 지갑을 털려는 교언영색 행동이지요.

문자향 서권기가 만권의 책이 하나의 문장으로 이어지는 것을 말한다면,

결국 문화란 것도 눈에 보이는 것은 하나의 행위이지만, 그 이면에 깔린 것은 전 인류가 되겠군요.

인간이 눈 앞에 보이는 것만 집착하는 것이 문자에 눈을 홀린 것이고,

그것은 그의 이면에 깔린 것이 없음, 즉 무식을 들키는 것이네요.

조선시대에는 추사라도 있었는데,

현대 한국에는 걸출한 비평가가 없죠.

가만 보면 조선 때는 중국과 연결되어 있었는데, 현대 한국은 섬이라서 그런듯 하기도 하고.

그런데 서양을 봐도 딱히 목소리를 내는 사람이 없는 걸 보면,

현대는 이데올로기가 죽은 시대가 맞나 봅니다.

걸출한 비평가가 왜 없답니까.

있어도 알아보려 노력하지 않는 것이 문제지요.

곁에 두고도 못 알아보는 것은 더욱 안타까운 일이고요.

K팝의 확장이라고 넉넉하게 봐주시지요. 케이팝은 미국과 일본, 그리고 홍콩의 대중문화를 아주 중요한 구성요소로 삼고 있습니다. JYP는 초기엔 미국 지향적이었는데, 지금은 많이 일본지향적인가 보죠. 그렇다고 머 한국적인게 무어냐? 라는 근본적인 질문까지 던질 필요는 없다고 생각합니다.

예전 2000년대에 조선일보 기자 출신이 다음 사장을 몇년간 한 일이 있습니다. 이후 몇몇 조선기자들이 다음 고위층으로 가기도 했고요. 꼭 그런 것 때문은 아닌데, 아무래도 편집실 분위기라는게 있을 수 있긴 합니다. 조중동 기사를 편집 때 선호하는 경향 같은 것 말입니다. 그런데 이건 우연 같기도 합니다. 워낙 뉴스가 많아서요.

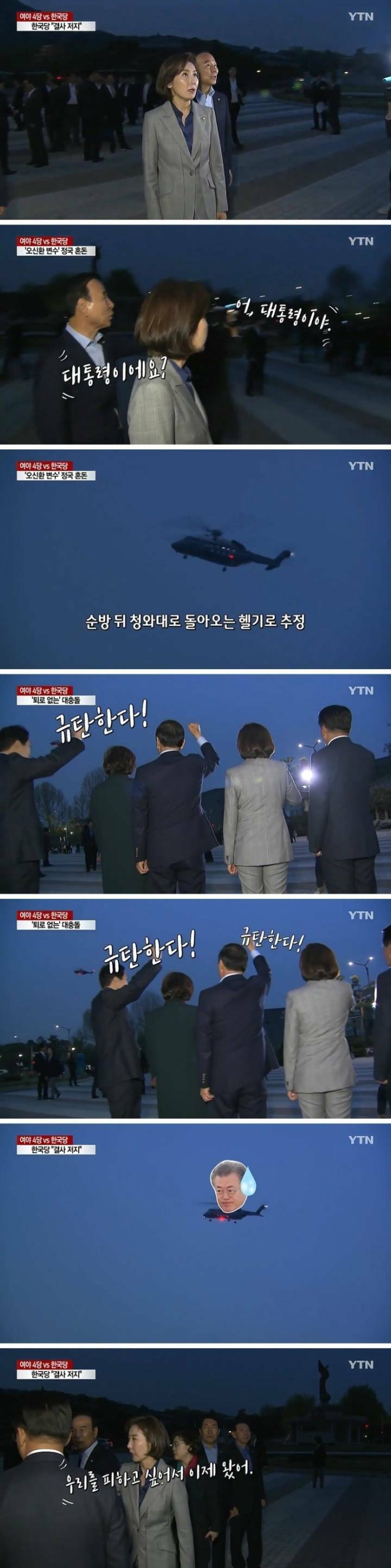

동네 양아치들의 전형적인 수법.

유치하기가 짝이 없네요.