|

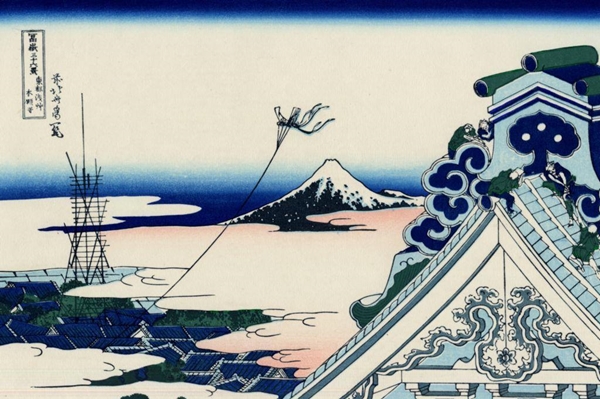

구조론은 필자의 언어감각에서 나온 것이다. 언어의 어색함을 피하고 자연스러움을 추구하다보면 그 안에 언어의 구조가 있다. 모든 것의 구조로 연역된다. 한국말을 똑바로 하면 깨달음은 그 안에 있다. 역으로 보면 대부분의 사람들은 한국말을 할줄 모른다. 아니 말은 할줄 안다. 자신이 어떻게 말하는지를 모를 뿐이다. 타자도 연습하다 보면 어느 순간부터 손가락이 알아서 치는 것이다. 악기를 연주해도 그러하고 자전거를 타도 그러하고 수영을 해도 그러하다. 한 번 배워놓으면 평생 잊어먹지 않는다. 그런데 누가 물어본다고 치자. “당신은 자전거를 어떻게 타지?” 쉽게 답할 수 없다. 당신은 어떻게 헤엄을 치지? 알기는 아는데 잘 모른다. 물에 뜨는게 먼저인지 팔을 저어 앞으로 가는게 먼저인지 모른다. 언어도 마찬가지다. 아는데 모른다. 우리 조상들도 원근개념을 알았다. 먼 것은 작게 그리고 가까운 것은 크게 그려야 한다는 사실을 안다. 아는데 모른다. 동양화는 풍경을 작게 그린다. 산수화는 점차 지도가 되어버리는 거다. 일본의 우키요에도 마찬가지다.

원경과 근경을 대비시키되 중간이 없다. 중간은 안개나 호수를 배치하여 해결한다. 만약 중간을 그리고자 하면 매우 곤란해진다. 왜? 모르니까. 알기는 아는데 모른다. 모르는건 피해간다. 그리지 않는다. 동양화의 초충도나 사군자는 가까운 것을 그린다. 산수화는 먼 것이고 중간은 없다. 중간이 없으니 삽화처럼 보인다.

관객은 그림 바깥에 있는 것이다. 그림 속으로 빨려들어가지 않는다. 근경을 그려놓으면 장식처럼 보인다. 문제는 근경과 원경만 있고 중경이 없다는 사실을 알아채지도 못한다는 점이다. 무엇이 틀렸는지도 모른다. 그림에 에너지가 없다는 사실을 느껴내지 못한다. 편안하게 이완시키는 그림만 있고 업시키는 그림이 없다.

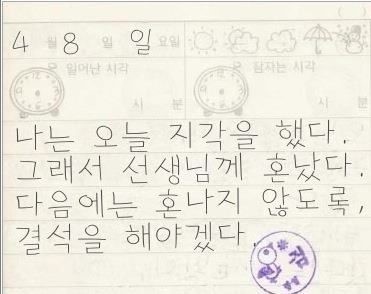

우키요에는 특이한게 깜짝 놀래키는게 있다. 그저 놀래킬 뿐 사람을 끌어당기는 강렬함은 없다. 매력이 없다. 조선의 선비가 우키요에를 봤다면 점잖지 못하다고 질타했을 것이다. 진짜 그림은 에너지를 주는 그림이다. 정리하자. 필자의 주장은 알기는 아는데 알면서 모르고 모르면서 모른다는 사실조차도 모른다는 것이다. 언어의 기본은 대칭과 호응이다. 대칭은 50 대 50의 대칭이요 호응은 기본 100을 놓고 이쪽이 10일 때 나머지가 90으로 100을 맞추는 것이다. 언어는 조건문과 반복문, 전제와 진술, 주어와 술어, 명사와 동사의 대칭과 호응을 따라간다. 아무렇게나 써봐라고 했을 때 문장이 호응되게 쓸 수 있는 사람은 백에 한 둘이다. “야!” 하고 부르면 “응!” 하고 대답하는 것이 호응이다. 대화는 두 사람 사이에서 이루어진다. 일기를 쓰면 혼자서 두 사람 몫을 해야 한다. 일기의 공식은 정해져 있다. “뭐뭐를 저질렀다.” “이렇게 반성했다.”는 식이다. 전자가 호呼면 후자가 응應이다. 그런데 일기를 보면 두 사람의 인격이 등장한다. 1인2역을 하는 것이다.

그 순간에 낯간지럽지 않은가? 여러분은 초딩일기 쓸 때 낯간지러움을 느끼지 않았던가? 호응은 괄호를 열고 닫는 것과 같다. (호呼로 괄호 열고 )응應으로 괄호 닫는다. 언어는 사건을 반영한다. 사건은 열고 닫는다. 그 사이에 의사결정이 있다. 이런건 누구나 다 아는 것이다. 그러나 알면서 모른다. 모른다는 사실도 모른다. 일기를 쓰라고 하면 누구나 뭐뭐를 저지르고 뭐뭐를 다짐했다고 호응되게 쓴다. 안가르쳐줘도 그 정도는 한다. 호응시키지 않으면 끝을 낼수가 없기 때문이다. 그런데 호응시키려고 하므로 호응되지 않는다. 그것이 꾸며낸 억지 호응이라는 사실을 자기 자신에게 들키기 때문이다. 그래서 일기를 쓰면 낯이 간지러운 것이다. 호응시키려고 하므로 호응되지 않는다. 왜? 토대의 공유가 없기 때문이다. 호呼로 부르는 사람과 응應으로 답하는 사람이 하나로 묶여 있음을 드러내야 한다. 그것이 없기 때문에 어색한 것이다. 게시판 글쓰기도 그렇다. 먼저 작가와 독자가 하나로 묶여 있음을 드러내야 한다. 원경과 근경이 중경에 의해 묶여 있는 것이다. 먼저 묶여 있음을 보인 다음 전제와 진술, 주어와 술어, 명사와 동사로 전개하며 풀어내면 된다. 반대로 상대방의 주장을 반박하려면 묶여 있지 않음을 드러내면 된다. ‘우리가 남이가’를 투척하여 묶여 있음을 주장하면 ‘너희가 남이다.’ 하고 끊어버리면 된다. 필자는 누군가와 논쟁을 해도 상대의 주장을 반박하지 않는다. 상대의 발언권을 부정하는 방법을 쓴다. 우리가 일본의 무도함을 공격하기 전에 먼저 서구의 공세에 맞서 한중일의 묶여있음을 보여야 한다. 마찬가지로 반기문을 공격하려면 묶여있지 않음을 드러내야 한다. 반기문은 일단 한국인이 아니다. 정서적으로 우리와 묶여있지 않다. 이것만 알아도 구조론에 들어올 자격이 있다.

고흐의 그림은 사람을 빨아들이는게 있습니다. 관객과 일체화 된다는 거지요. 일본 우키요에는 깜짝 놀래킬 뿐입니다. 일체화 되지 않습니다. 한국의 산수화는 편안하게 이완시킵니다. 에너지를 주지 않습니다. 어떻게 나와 타자를 묶어낼 것인가? 관객과 작가를 묶어낼 것인가? 이것만 알아도 출발점에 설 수 있습니다.

|

김동렬

김동렬

박지원 당신은 어찌하든 이 와중에 살아남으려 지조고 뭐고 다 팔아먹기로 작정을 한 사람이잖아. 그러니까 당신이 지금 이런 소리를 지껄이지!

이런 식으로 통렬히 질러버려야 한다고 봅니다. 물론 공중파에서 이렇게 말할 수는 없겠죠.

상대가 그딴 말을 지껄이는 그 토대를 찍어 허물어버려야 하는데, 점잖은 공중파에서 카메라 앞에 서면 모두들 양반 행세를 하더이다.