있음과 없음

구조는 경험적으로 알 수 있다. 시스템은 쌍으로 일어선다는 뜻이다. 서로 마주보고 우뚝할 때 그 사이는 비워져 있어야 하고 그 빈 공간은 공유된다. 멋진 일들은 모두 그 빈 공간에서 일어난다. 막연히 비운다면 거지의 깡통이다. 덕유산과 지리산이 우뚝할 때 그 가운데는 비어있다. 그런 비움이라야 한다. |

김동렬

김동렬

'이랑이 고랑 되고 고랑이 이랑 된다'는 속담에서 보듯이

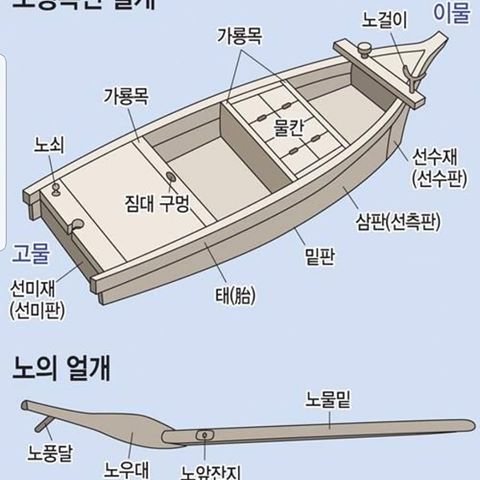

이랑과 고랑은 배의 이물과 고물처럼 대칭적인 말입니다.

이랑은 이처럼 뾰족한 부분이고 고랑은 골이 패인 부분인데

한선은 배의 앞머리가 이처럼 뾰족하므로 이물입니다.

옛날 한선은 뒷부분 양쪽 끝이 배의 키를 보호하기 위해

돌출되었으므로 고랑을 이루고 있어 고물입니다.

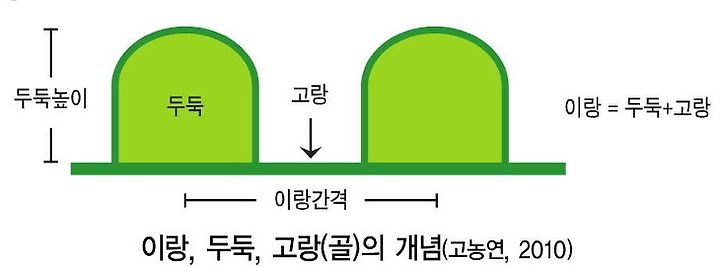

두둑은 흙을 돋운 부분인데 두둑과 고랑으로 구분하기도 하고

이랑과 고랑으로 구분하기도 하는데 여기서는 이랑과 고랑이 자연스럽다고 봅니다.

열수님 말에 공감되는 그림하나 투척합니다. 아 이물에 대한 딴지는 아닙니다.다른거죠 ^^

인터넷에 검색해보면 "이랑=두둑+고랑"이라는 것도 있고, "이랑과 고랑"이라고 하는 것도 있습니다.

그럼에도 동렬님이 왜 이랑과 고랑을 선택했는지 댓글로 써두셨네요. 다시 한 번 더 동렬님의 댓글을 읽어보시는 걸 추천합니다.

"두둑은 흙을 돋운 부분인데 두둑과 고랑으로 구분하기도 하고

이랑과 고랑으로 구분하기도 하는데 여기서는 이랑과 고랑이 자연스럽다고 봅니다."

김동렬

김동렬

이랑 도랑 고랑은 같이 연결되는 대칭적인 말이지만

두둑은 밭을 매면서 흙을 돋운 부분이므로 여기서는 맥락이 다릅니다.

이랑= 곡식을 심는 라인

고랑 = 배수목적 혹은 북주기를 하며 흙을 파낸 부분

두둑 = 배수개념이 없는 전통 농법에서 밭매기를 하며 북을 돋운 부분

도랑 = 배수로

전통적인 농법에는 두둑이 존재하지 않습니다.

두둑은 조선후기에 중국에서 들어온 농법인데 우리나라는 밭이 산에 있지만

중국은 밭이 평지에 있어서 배수기능이 필요했던 거지요.

요즘은 배수기능이 강조되어 두둑을 높이는데 옛날에는 그렇게 안했습니다.

두둑을 만들어주는 관리기도 없고.

밀이나 보리는 북을 주지 않고 고랑에 파종하므로 고랑이 이랑입니다.

고랑이 이랑된다는 말은 거기서 나온 거지요.

때로는 고랑에도 곡식을 심기 때문에 헷갈릴 수 있지만

여기서는 이랑과 고랑으로 보는게 자연스럽습니다.

이랑은 곡식을 심는 부분, 고랑은 비워두는 부분으로 대칭시킨 것입니다.

이랑이 곡식을 심는 라인이군요.

그 이랑에 흙을 높이 돋우면 두둑이 되는군요.

이랑과 고랑이 서로 대칭되는 개념,

덕분에 자세히 알게 되었네요.^^

농사짓는 솜씨가 달라지고 농사마저 사라질 지경이 되니까 농사에 딸린 말도 더불어 달라지고 사라진다. 경운기·이앙기·트랙터·콤바인이 나오니까 극젱이(훌칭이)·쟁기·써레·곰배 …가 모두 꼬리를 감추고, 따라서 따비와 보습도 사라진 지 오래다. 아무리 그렇대도 사람 목숨의 바탕인 농사가 사라질 수 없는 노릇이라면 ‘이랑’과 ‘고랑’은 끝까지 남을 말이다. 하지만 이들마저 뜻이 헷갈려 국어사전까지 갈피를 잡지 못하고 있다.

밭농사는 반드시 고랑과 이랑을 만들어야 한다. 흙을 깊이 갈아엎어서 흙덩이를 잘게 부수고 고른 다음 고랑에서 파 올린 흙으로 이랑을 만들어 씨앗을 넣거나 모종을 옮겨서 가꾼다. 이랑은 높아서 물기가 차이지 않아 남새나 곡식을 키우는 터전이 되지만, 고랑은 제 흙을 이랑에 넘겨주고 스스로 낮아져 이랑의 남새와 곡식을 돌보는 사람의 발에 밟히기나 한다. 그러나 세상 이치는 “이랑이 고랑 되고, 고랑이 이랑 된다”는 속담처럼 때가 차면 뒤집혀 공평해지기 마련이고, 이랑과 고랑은 언제나 정답게 짝을 이루어 ‘사래’라 불리며 살아남았다. 그런데 왕조가 무너지고 일제 침략으로 농사까지 바뀌면서 ‘두둑’이 판을 치며 이랑을 밀어냈다. 두둑은 고랑과 가지런히 짝하지 않고 제 홀로 몸집을 불려 자리를 널찍이 차지하고 남새나 곡식을 여러 줄씩 키우도록 탈바꿈한 이랑이다. 이렇게 두둑이 이랑을 밀어내고 고랑과 짝을 지으니까 국어사전들이 두둑과 고랑을 싸잡은 것이 이랑이라면서 어처구니없는 망발까지 하기에 이르렀다.

김수업/우리말교육대학원장

덕분에 검색도 해보고 공부도 하게 되네요.

고랑과 이랑이 서로 짝을 이루고 있는 것은 확실해 보이네요. 자연스럽기도 하구요.

...............

[우리문화신문=김수업 명예교수]

농사짓는 솜씨가 달라지고 농사마저 사라질 지경이 되니까 농사에 딸린 말도 더불어 달라지거나 사라지고 있다. 경운기, 이앙기, 트랙터, 콤바인이 나오니까 극젱이(훌칭이), 쟁기, 써리, 고무래(곰배), 홀케, 도리깨가 모두 꼬리를 감추고, 따라서 따비와 보습도 사라진 지 오래다. 아무리 그렇다 해도 사람 목숨의 바탕인 농사가 사라질 수 없는 노릇이라면, ‘이랑’과 ‘고랑’은 끝까지 살아남을 낱말이다. 하지만 이들마저 뜻을 가리지 못하게 되었고, 국어사전까지 갈피를 잡지 못하고 있다.

밭농사는 반드시 고랑과 이랑을 만들어야 한다. 밭의 흙을 갈아엎어 흙덩이를 잘게 부수고 고른 다음에 괭이로 흙을 파 올려 높아진 데와 낮아진 데가 나란하도록 만든다. 흙을 파 올려 높아진 데는 비가 와도 물에 잠기지 않고, 낮아진 데는 비가 오면 물에 잠기게 마련이다. 이렇게 위로 높아진 데를 ‘이랑’이라 하고, 여기에 종자를 넣거나 모종을 옮겨서 남새(채소)나 곡식을 가꾼다.

한편 아래로 낮아진 데를 ‘고랑’이라 하는데, 고랑은 낮아서 이랑의 곡식을 돌보는 사람의 발에 밟히기나 하는 신세다. 그러나 세상 이치는 “이랑이 고랑 되고, 고랑이 이랑 된다.” 하는 속담처럼 때가 되면 신세가 뒤집히게 마련이므로, 이랑과 고랑은 단짝이 되어 잘 지내 왔다.

그런데 왕조가 무너지고 일제 침략으로 농사마저 바뀌면서 ‘두둑’이 판을 치며 이랑을 밀어냈다. ‘두둑’은 본디 흙을 끌어올려 논이나 밭의 가장자리를 둑처럼 쌓아 놓은 것이었다. 두둑은 논밭을 갈라놓는 구실을 하고, 사람이나 마소가 걸어 다니는 길 노릇도 했다. 그런데 이랑이 고랑과 가지런히 짝하지 않고 제 홀로 몸집을 불려서 자리를 널찍이 차지하여 남새나 곡식을 여러 줄씩 키우도록 탈바꿈을 하기에 이르렀다.

이렇게 되니까 그것의 이름을 ‘두둑’이라고 불렀다. 논밭 가장자리를 둑처럼 갈라놓던 본디의 두둑과 몸집이나 생김새가 비슷했기 때문이다. 두둑이 이랑을 밀어내고 고랑과 짝을 하니까, 국어사전도 이랑을 “두둑과 고랑을 아울러 이르는 말”이라고 아주 어처구니없이 풀이를 하기에 이르렀다.

고랑은 ‘골’에서 왔을 터이다. ‘골’은 산골이니 골짜기니 하는 바로 그 골이다. 논밭에 농사를 지으려면 흙에서 물기를 빼야 하므로 바닥에다 골을 타야 한다. 골을 타면 골에 있던 흙이 이랑이 되고, 이랑에 흙을 빼앗긴 골은 물기로 눅눅한 고랑이 된다. 고랑이 ‘골’에서 왔다면 이랑은 ‘일’에서 왔다.

이랑의 바탕이 될 만한 ‘일’은 이름씨에서는 찾기 어렵고, 움직씨 ‘일다’가 그럴듯하다. ‘일다’는 “없던 것에서 생기다. 여리고 흐리던 것이 튼튼하고 뚜렷해지다. 겉으로 부풀거나 위로 솟아오르다.”라는 뜻을 지금도 지니고 있으며, ‘일어나다’나 ‘일으키다’ 같은 말의 뿌리이기도 하다. 골을 타서 흙을 끌어 올려 쌓으면 땅이 솟아오르니 그게 바로 ‘일앙’, 곧 ‘이랑’이다.

그런데 물에 다니는 배에는 ‘이물’과 ‘고물’이 있고, 고려 노래 <동동>에는 ‘님배’와 ‘곰배’가 있어 눈길을 끈다. 이들 모두 ‘이랑’과 ‘고랑’처럼 서로 짝을 이루고, ‘이’와 ‘고’를 품고 있기 때문이다. 게다가 배의 이물은 위로 추켜든 앞머리고 고물은 아래로 내려앉은 뒤축이라, 이랑이 위로 오르고 고랑이 아래로 내린 것과도 닮아 있다. 그렇다면 고려 노래 <동동>에 있는 ‘님배’와 ‘곰배’도 그런 뜻으로 풀이해야 옳은 것인가 생각해 볼만 한 일이다.

김동렬

김동렬

알고 모르고의 문제가 아닙니다.

글을 쓰다보면 결을 따라가는데 물러설 수 없는 지점이 있습니다.

제가 어원을 연구했기 때문에 괜히 민감해서 그런 점도 있습니다.

두둑은 옛날에 없던 현대의 농법으로 계속 폭이 넓어지고 있기 때문에

고랑과 대칭된다고 보기 어려운 점이 있습니다.

옛날 말들은 뜻이 애매한 경우가 많습니다.

글 잘 읽었습니다.

밭의 이랑보다 ㅡ> 밭의 두둑보다